TECHNIQUES IMMUNOLOGIQUES

II - 1 - Différentiation et maturation des lymphocytes B

II - 2 - Production d'immuns sérums (Ac polyclonaux)

II – 2 – 1 - Le choix de l'animal

II - 2 - 2 - L'antigène

II – 2 - 4 – La voie d'administration

II - 2 - 5 - Protocole d'immunisation

II - 2 - 6 - Types d'antisérums polyvalents et leurs utilisations:

II - 3 - Production d'anticorps monoclonaux

II - 3 - 1 - Caractéristiques :

II - 3 - 2 - Etapes de la production :

II - 3 - 3 - Applications et utilisations des anticorps monoclonaux :

II - 1 - Différentiation et maturation des lymphocytes B :

La différentiation

et maturation des cellules B se fait dans la moelle osseuse, à

partir d’une cellule souche, indépendamment de toute stimulation antigénique :

- 1er Stade de

différenciation : cellule pré B : chaînes lourdes μ (mu) intracytoplasmiques, libres ou

associées à des chaînes légères (réarrangement des gènes des chaînes lourdes puis

ceux des chaînes légères k ou l.

- 2ème Stade de

différenciation : cellule B : L’expression d’Ig de mb : d’abord IgM puis IgD

spécifique d’un même Ag, mais préexistant à tout contact avec cet Ag. L’expression

à la surface d’autres marqueurs (récepteurs pour le Fc des Ig, pour le C3, CMH

I et II, et ainsi le Lc B devient mature= immunocompétent.

- Le contact

d’une cellule B avec Ag spécifique induit une sélection clonale càd : prolifération

de LcB identiques, qui ont les mêmes récepteurs spécifiques pour l’Ag à partir

d’une cellule mère. Ces cellules sont appelées = clone.

- L’expression

clonale des Lc B s’accompagne d’une différentiation :

De la

plupart du clone en plasmocytes : synthétisent et sécrètent des Ac puis meurent

par apoptose après quelques jours.

Le reste

devient des cellules B mémoires : capables de déclencher une réaction humorale

anamnestique vis-à-vis du même Ag. Il existe des Ig de mb de classe IgG, IgA, IgE

(mais pas d’IgM ni IgD).

- La

synthèse par un même LcB d’Ig de même spécificité antigénique, mais d’isotype différent,

correspond au switch ou commutation isotypique.

- Ce

réarrangement des gènes : recombinaison génétique intéresse les gènes des

chaînes légères et lourdes et il intervient avant toute synthèse d’Ig. En fait,

il est responsable de la grande diversité des Ac, càd la synthèse à partir d’un

nombre limité de gènes d’un nombre apparemment illimité d’Ac.

Un immunsérum renferme des anticorps

polyclonaux qui comportent :

- des immunoglobulines de classes et de

sous-classes différentes

- plusieurs allotypes de chaînes lourdes et

légères kappa

- des chaînes légères kappa et lamda

- différents paratopes liant les différents

épitopes de la molécule d'antigène

- d'affinités différentes

La production d’anticorps spécifiques est

la conséquence d’évènement complexes faisant intervenir de nombreux facteurs

parmi lesquels :

- l’espèce

animale, la lignée au sein d’une espèce,

- la

nature et la dose de l’antigène, son poids moléculaire…etc.

- le

protocole d’immunisation :

o voie

d’administration et espacement des doses,

o adjuvant…

etc.

II

- 2 - 1 - Le choix de l’animal :

Le choix de l'espèce et de la souche animale doit être effectué avec

soin. Le chercheur doit tenir compte des facteurs suivants:

1) la quantité nécessaire d'anticorps ou d'antisérum (on doit

envisager de choisir des animaux de plus grandes tailles lorsqu'on a besoin de

grandes quantités d'anticorps);

2) la relation phylogénétique entre l'espèce d'où provient l'antigène

protéique et l'espèce utilisée pour produire l'anticorps;

3) la facilité et le coût de l’entretien de l’animal ;

4) l'utilisation prévue des anticorps (p. ex. dans un ELISA,

l'anticorps qui se lie à l'antigène doit souvent provenir d'une espèce différente

de celle ayant produit l'anticorps secondaire employé à l'étape suivante du

test).

Dans tous

les cas il convient d’utiliser des animaux adultes, jeunes et en bonne santé. Généralement,

les jeunes animaux adultes sont de meilleurs producteurs d'AcP que les animaux

plus âgés parce que la fonction immunitaire atteint son apogée à la puberté et

diminue lentement par la suite. De plus, les femelles présentent certains

avantages sur les mâles puisqu'elles ont souvent une réponse immunitaire plus

marquée, qu'elles sont généralement plus dociles et faciles à manipuler et

qu'il est plus aisé de les loger par deux ou en groupe.

Plusieurs individus

doivent être immunisés. Dans la majorité des cas on s’adresse pour les petits

animaux au lapin ou au cobaye, à la souris (la souris BALB/C), et, pour les

grands animaux au mouton et à la chèvre.

Le lapin (telle la

lignée BOUSCA) est l'animal le plus communément utilisé pour la production

d'AcP parce qu'il est facile à manipuler et à saigner et que, pour la plupart

des applications, il produit des volumes suffisants d'antisérum à titre élevé

et à forte affinité. Habituellement, un prélèvement effectué chez un lapin

produit environ 250mg d'AcP, et un prélèvement terminal peut produire environ

1g d'AcP. Dans toute procédure immunologique, il est important d'utiliser des

lapins exempts de maladies pour éviter la réactivité croisée avec d'autres

antigènes avec lesquels le système immunitaire de l'animal aurait pu

préalablement entrer en contact.

Comme le poulet est

phylogénétiquement éloigné des mammifères, il est utile pour la production

d'AcP contre des protéines de mammifères et plus précisément contre les

protéines intracellulaires, parce que de nombreuses protéines de ce type

tendent à conserver leurs séquences d'acides aminés entre les diverses espèces

de mammifères. Le produit, IgY, est à toutes fins pratiques presque équivalent

à la classe des anticorps IgG. On peut considérer que l'emploi des poulets

constitue un raffinement de la technique parce qu'il permet d'extraire les AcP

du jaune d'oeuf et donc d'éviter les prélèvements de sang. L'utilisation de

poulets contribue également à la réduction du nombre d'animaux utilisés parce

que ces derniers produisent de plus grandes quantités d'anticorps que les

rongeurs de laboratoire. Habituellement, un seul jaune d'œuf contient jusqu'à 250mg

d'AcP. De façon générale, les poulets sont d'excellents producteurs d'anticorps

et leur réponse immunologique est comparable à celle des mammifères. Il faut

cependant souligner que les poulets ne conviennent pas à toutes les

applications et qu'on doit disposer d'installations appropriées pour les loger.

En général,

les rongeurs sont moins employés que

les lapins pour la production d'AcP, mais ils peuvent convenir pour la

production de faibles volumes d'anticorps. Les volumes sanguins qu'on peut

prélever chez ces animaux sont beaucoup moindres, et par conséquent la

production de quantités raisonnables peut nécessiter une ponction cardiaque

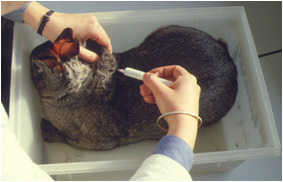

sous anesthésie terminale. Le rat (comme le

rat LOU) peut être utilisé dans la production d'IgE ou d'anticorps de

spécificité restreinte pour les protéines de souris. Le hamster est employé

pour produire des anticorps contre les protéines de souris lorsque les AcP

peuvent difficilement être obtenus avec des rats ou lorsqu'ils doivent avoir

une spécificité plus large. Historiquement, on s'est servi du cobaye (tel le cobaye DUNKIN-HERTLEY) pour la

production d'anticorps, notamment pour les dosages d'insuline, mais par ailleurs

cette espèce ne semble présenter aucun avantage significatif par rapport à l’usage

de rongeurs.

On opte parfois pour des espèces animales de grandes tailles lorsqu'on

a besoin de volumes importants d'antisérum, notamment pour la production commerciale.

Les chevaux, les moutons et les chèvres,

par exemple, ont une longue durée de vie, ils sont faciles à manipuler et on

peut effectuer les prélèvements sanguins à partir de la veine jugulaire. Comme

l'entretien de ces animaux est coûteux et qu'on doit disposer d'installations

importantes pour les héberger, leur utilisation est généralement limitée à la

production commerciale d'antisérums. Il est possible d'extraire les anticorps

du lait des bovins, des brebis et des chèvres, ce qui représente une méthode

non invasive pour la production soutenue de grands volumes d'AcP.

Dose : L’antigène peut être de

différente nature : antigène purifié, protéique ou polysaccharidique,

cellules entières ou extraits cellulaires, antigène synthétique, peptide,

antigène modifié chimiquement. La dose d’antigène est l’élément fondamental de

la réponse. Il existe pour tout antigène, une courbe dose réponse d’aspect

sigmoïde qui permet de définir la concentration d’antigène minimale induisant

une réponse anticorps maximale. Cette dose est cependant assez constante pour

les anticorps protéiques, elle est de 100 à 200 µg par injection chez le lapin

et de 5 à 10 mg chez la chèvre et le mouton. Des doses inférieures d’antigène

protéique peuvent toutefois être employées chez ces derniers animaux.

Modification : La présentation de

l’antigène peut être modifiée pour le rendre plus immunogène. C’est fréquemment

le cas pour les antigènes protéiques. C’est une nécessité absolue pour les

haptènes et les antigènes synthétiques de petit poids moléculaire :

exemple les haptènes (< 3 kDa) ou

les peptides synthétiques (10-15 AA), ces Ag sont couplés à une protéine porteuse de haut PM (carrier) ex : BSA,

thyroglobuline, hémocyanine… par l’action d’agents de couplage ex : glutaraldehyde

(NH2, SH), carbodiimides (NH2, COOH).

Qualité : L'immunogène ne doit pas être toxique, et il doit être

préparé dans des conditions d'asepsie ou être autrement rendu stérile et exempt

de toxines et de pyrogènes : en particulier, on doit éliminer autant que

possible tout résidu chimique, endotoxine contaminante ou autre contaminant

toxique et ajuster le pH aux taux physiologiques. La plupart des immunogènes

protéiques peuvent être stérilisés par passage à travers un filtre d'acétate de

cellulose microporeux (taille des pores, 0,22μm).

La fonction des adjuvants est de stimuler la réponse immunitaire. Leur

emploi doit donc permettre d'accroître et de prolonger la production d'anticorps.

Nature : l’adjuvant

le plus fréquemment utilisé est l’adjuvant de Freund qui peut être préparé soit

sous forme complète (adjuvant complet de Freund (ACF)) soit sous forme

incomplète (adjuvant incomplet de Freund (AIF)) :

- L’adjuvant

complet (ACF) est une émulsion d’huile minérale à laquelle est incorporée une

suspension de mycobactéries (moins de 0,5mg/ml).

- L’adjuvant

incomplet ne comporte pas de mycobactéries.

L’ACF et l’AIF

sont commercialisés ou peuvent être préparés au laboratoire. L’émulsion avec la

phase aqueuse contenant l’antigène peut être réalisée selon différents

protocoles.

L’hydroxyde d’aluminium est un adjuvant

moins utilisé chez l’animal ; des préparations commerciales prêtes à

l’emploi sont disponibles. Il est aussi possible de réaliser au laboratoire

l’absorption de l’antigène sur le gel d’aluminium. L’antigène ainsi adsorbé

peut de plus être incorporé à l’adjuvant complet ou incomplet de Freund. Il

peut aussi être mélangé à une suspension de bacilles Bordetella pertusis.

Les adjuvants les plus utilisés sont l'adjuvant complet de Freund (ACF),

l'adjuvant incomplet de Freund (AIF), le Quil A, le RibiMD, le TiterMaxMD et

les adjuvants à base de substances minérales (hydroxyde d'aluminium, phosphate

d'aluminium et phosphate de calcium).

Mode d’action : les adjuvants

ont plusieurs modes d'action. Ils forment parfois, au site de l'injection, un dépôt

d'immunogène qui est libéré lentement sur un certain laps de temps, ce qui a pour

effet d'entretenir la stimulation du système immunitaire. Ils peuvent également

contribuer à acheminer l'immunogène à la rate ou aux ganglions lymphatiques, là

où se produisent une grande partie des interactions cellule-cellule de la

réponse immunitaire. Les adjuvants peuvent activer directement ou indirectement

divers types de cellules comme les macrophages ou les Lc T auxiliaires qui

interviennent dans la réponse immunitaire. Ils peuvent également avoir un effet

sur la durée, la sous-classe et l'avidité des anticorps produits ainsi que sur

l'immunité à médiation cellulaire.

L'adjuvant permet aussi parfois de réduire la quantité d'immunogène employée, ce qui peut avoir son importance lorsqu'il s'agit de molécules rares ou particulièrement précieuses. Les antigènes fortement agrégés peuvent ne pas nécessiter d'adjuvant, et ils déclenchent même parfois une réponse immunitaire plus franche en l'absence d'adjuvant.

NB : Le Quil A est une saponine ou un glucoside triterpénique tiré de l'écorce de l'arbre Quila saponara et que l'on purifie pour réduire la quantité de composantes causant des réactions inflammatoires localisées.Les adjuvants RibiMD sont des émulsions d'huile dans l’eau où

l'antigène est mélangé à un petit volume d’huile, puis émulsionné dans une

solution saline contenant l'agent ment, ce qui contribue à la rétention de l'antigène

dans les tissus lymphoïdes et à l'activation des cellules immunoréactives.

L’adjuvant

TiterMaxMD est une émulsion d'eau dans l'huile de microparticules, qui est

fabriquée à partir d'un copolymère séquencé non ionique (CRL-8941) et de squalène,

une huile métabolisable. Le CRL-8941 est enduit de particules de silice qui

stabilisent l’émulsion.

II

- 2 - 4 - La voie

d’administration :

Plusieurs voies d’administration sont

possibles : sous-cutanée, intradermique, intramusculaire, intrapéritonéale

et intraveineuse. La voie orale est exceptionnellement utilisée pour la

préparation d’un immunsérum.

Les antigènes cellulaires sont injectés par

voie veineuse ou dans certains cas par voie intrapéritonéale.

Pour les antigènes administrés en présence

d’adjuvant complet de Freund et pour les antigènes couplés à un porteur, les

voies intramusculaires, intradermiques ou sous cutanées sont choisies. Toutefois

la voie intrapéritonéale peut être utilisée. Les réactions inflammatoires

locales ou générales induites par l’adjuvant de Freund sont fréquentes.

L’administration de l’antigène en plusieurs

sites au cours d’une même injection est préférable à l’administration de la

totalité de l’antigène en un seul site.

II

- 2 - 5 - Protocole

d’immunisation :

Deux protocoles standard de 53 et 81 jours

peuvent être suivi :

-Les

animaux sont immunisés avec l’Ag en présence d’adjuvant de Freund ; complet

pour la première immunisation et incomplet pour les rappels.

- Les injections sont réalisées avec adjuvant en intradermique et en sous cutané.

-Des prélèvements contrôles sont réalisés durant le protocole afin de suivre l'immunoréactivité des immunoglobulines sur l'antigène.

- Les

durées entre les rappels varient.

- Les animaux sont prélevés et la réactivité des sérums est testée (ELISA, IFI, WB…).

- La détermination du titre en anticorps (titration) de chaque prélèvement est réalisée par

test ELISA afin de suivre l'immunoréactivité des immunoglobulines sur

l'antigène.

- Les prélèvements finaux permettent l'obtention de 50 à 80 ml

d'antisérum par lapin.

II

- 2 - 6 - Types d’antisérums

polyvalents et leurs utilisations :

On peut purifier et analyser les Ig

extraites du sérum par différentes méthodes de biochimie préparative suivantes:

- précipitation par les sels neutres,

- précipitation par l'alcool éthylique à

froid,

- diverses modalités d'électrophorèse,

- chromatographie sur cellulose échangeuse

d'ions,

- ultracentrifugation analytique et

préparative,

- gel-filtration sur Séphadex®,

Les fractions globulines

La fraction globuline correspond au premier niveau de

purification des immunsérums. Elle est obtenue après précipitation au sulfate

d'ammonium et dialyse. Les globulines ont l'avantage de présenter une très

grande avidité pour l'antigène. L'élimination d'une grande part des protéines

sériques confère aux globulines une bonne stabilité et permet la réduction du

bruit de fond dans les techniques d'immunoprécipitation en gel. L'utilisation

de fractions globulines n'est pas recommandée dans des techniques plus sensibles

telles que les détections immunoenzymatiques.

Les anticorps purifiés

Les anticorps purifiés sont très spécifiques, donc indiqués

pour une utilisation dans les techniques sensibles (ELISA, IHC, IB). Leurs

qualités sont garanties par le respect d'un protocole de purification très

exigeant où se succèdent purifications non spécifiques et spécifiques

(chromatographie d'affinité).

Le contrôle des réactions croisées entre espèces cibles est systématique. Ce

phénomène est partiellement évité par une sélection rigoureuse des immunsérums.

Le cas échéant l'élimination totale des réactions croisées peut nécessiter un

" épuisement " par chromatographie d'affinité contre l'antigène dont

la reconnaissance n'est pas souhaitée.

Les fragments Fab et F(ab')2

Les Fab et F(ab')2 sont des fragments d'immunoglobulines

respectivement mono et bivalents, c'est à dire comprenant un ou deux sites de

fixation de l'antigène. Ils sont préparés par digestion enzymatique (papaïne ou

pepsine). Comme les autres anticorps, ils sont purifiés par chromatographie

d'affinité et sont donc particulièrement spécifiques.

Les fragments Fab et F(ab')2 présentent certains avantages

vis à vis des anticorps entiers pour les essais en IHC et en cytométrie de

flux.

D'une part leur spécificité est accrue puisque qu'ils ne peuvent plus être

fixés de manière non spécifique, comme le sont les Ig entières, par leur partie

Fc.

D'autre part leur utilisation accroît également la sensibilité des techniques.

En effet leur petite taille améliore leur pénétration dans les tissus et les

cellules et leur disponibilité pour les antigènes (ceci est particulièrement

vrai pour les Fab).

Enfin les Fab conjugués ont un rapport marqueur/site antigénique double par

rapport aux anticorps (à l'exception des conjugués fluorescents).

Les anticorps non marqués

Les anticorps non marqués sont le plus souvent utilisés pour

sensibiliser les plaques en ELISA (coating) ou lors de dosages par compétition.

Ils peuvent être employés en immunoprécipitation; il est alors préférable d'utiliser

des anticorps non purifiés (fractions globulines).

Les anticorps marqués à la fluoréscéine (FITC :

Isothiocyanate de fluoresceine)

Le couplage à la fluorescéine est optimisé afin d'obtenir un

bon signal tout en minimisant le bruit de fond. Le rapport molaire F/P

(fluorochrome/protéine) est ajusté entre 3 et 7.

Les anticorps marqués à la rhodamine (TRITC)

Le couplage à la rhodamine est optimisé afin d'obtenir un

rapport F/P (fluorochrome/protéine) donnant un bon signal tout en minimisant le

bruit de fond. La rhodamine Maximum d'absorption : 543nm. Maximum d'émission :

570nm. Couleur : rouge.

Les anticorps marqués à la peroxydase (HRP)

Les marquages à la peroxydase ont l'avantage d'être sensibles

et permanents. Ses substrats sont nombreux et variés : précipitants pour

immunohistochimie ou IB (DAB, AEC, 4CN, TMB), solubles pour ELISA (TMB, OPD,

ABTS), chimiluminescents (luminol). Les marquages à la peroxydase ont certains

inconvénients:

- La peroxydase est inactivée par l'oxygène, l'acide hypochlorique et l'azide

de sodium. Il est donc conseillé d'utiliser une eau très pure.

- La présence de peroxydase endogène dans certains tissus (macrophages,

globules rouges, cellules de la moelle osseuse, plantes) peut augmenter le

bruit de fond.

Les anticorps marqués à la phosphatase alcaline

La phosphatase alcaline présente plusieurs avantages. Elle

offre une très bonne sensibilité, n'est pas inactivée par certains inhibiteurs

comme l'est la peroxydase et dispose également de substrats variés : précipitants

(BCIP/NBT, NADP/NF), solubles (pNPP) ou luminescents (dioxetane). L'activité

endogène de cette enzyme est particulièrement forte dans le placenta et

l'intestin.

Les anticorps marqués à la bêta galactosidase

La bêta-galactosidase est un marqueur de bonne sensibilité et

ne présente pas d'activité endogène dans les cellules de mammifères. Ce

marqueur est adapté à l'ELISA et ne génère pas ou très peu de bruit de fond. Il

est plus difficile à mettre en œuvre en immunohistochimie où il ne se justifie

que lorsque l'activité endogène des autres marqueurs disponibles pose un

problème important.

Les anticorps marqués à la glucose oxydase

La glucose oxydase est essentiellement destinée à des essais

en immunohistochimie. Cette enzyme n'a pas d'activité endogène dans les tissus

animaux mais sa sensibilité est moyenne. Différents substrats précipitants sont

disponibles (Glucose/NTB, TNTB, INT). Les substrats pour produits solubles sont

compliqués à mettre en œuvre car ils nécessitent une seconde enzyme.

Les anticorps marqués à la biotine

Le système avidine/biotine est un système d'amplification du

signal permettant de détecter des quantités d'antigènes trop faibles pour être

décelées par les systèmes directs enzymatiques ou fluorescents. Les anticorps

biotinylés facilitent les changements de marqueur et permettent la mise en

œuvre de marquages multiples.Les anticorps biotinylés ont une longue durée de

conservation. De plus, par sa faible taille la biotine affecte peu l'activité

biologique des protéines. Toutefois, la présence de biotine endogène peut

augmenter le bruit de fond.

II – 3 - Production d’anticorps monoclonaux :

II - 3 - 1 - Caractéristiques :

Les anticorps monoclonaux (AcM) sont des anticorps qui ont une seule spécificité choisie et qui sont habituellement sécrétés de façon continue par des hybridomes rendus «immortels». L'hybridome est un hybride artificiel construit à partir d'une cellule lymphoïde productrice d'anticorps et d'une cellule myélomateuse (immortelle). La technique des hybridomes mise au point par Köhler et Milstein en 1975 est un outil de production de grandes quantités d'anticorps hautement spécifiques qui a eu des répercussions considérables sur les méthodes de diagnostic et de thérapie ainsi que sur l'ensemble de la recherche biomédicale. Ainsi, les antisérums monoclonaux sont caractérisés par :

- une seule classe, voire une seule

sous-classe d'immunoglobuline

- un seul isotype de chaîne légère, soit

kappa, soit lamda

- un seul allotype de chaîne lourde et de

chaîne légère, si il existe un polymorphisme allélique

- une spécificité anticorps unique, se

liant à un seul épitope

- d'affinité unique

II - 3 - 2 - Étapes de la production :

La production des AcM passe par l'immunisation (in vivo) de cellules lymphoïdes sécrétant des anticorps, puis la sélection (in vitro) d'un hybridome producteur d'anticorps et en fin, par la multiplication de clones de l'hybridome (soit in vitro, soit in vivo).

1. La première étape se fait généralement à l'aide d'un ou de

plusieurs rats ou souris (âgées de 6 à 8 semaines). L'antigène est

généralement, mais pas toujours, injecté à l'animal conjointement avec un

adjuvant dont la fonction est d'accroître la réponse immunitaire. En général,

le délai minimal entre les doses de rappel d'immunogène doit être de 7 à 10 jours

sauf dans le cas d'un protocole d'immunisation rapide sans adjuvant.

2. On doit effectuer les saignées d'essai 3 jours après le dernier

rappel pour vérifier qu'il y a une réponse appropriée contre l'antigène et

qu'il y a production des anticorps spécifiques. La plupart des tests

immunologiques servant à déterminer s'il y a production des anticorps désirés

nécessitent moins de 10μl de sérum murin. Après avoir confirmé l'existence

de la réponse recherchée, on doit administrer un autre rappel à la souris, puis

l'euthanasier 3 jours plus tard et prélever sa rate; on isole alors les

cellules lymphoïdes de cet organe et, dans certains cas, des ganglions

lymphatiques.

3. Par l'ajout de polyéthylène glycol qui favorise la fusion des

membranes, on fait fusionner les cellules lymphoïdes avec des cellules

myélomateuses parentales cultivées in vitro. Seule une petite partie des

cellules se fusionnent avec succès. Une autre méthode appelée électrofusion

permet grâce à l’action physique d’un courant électrique de haute intensité

pendant une période très courte de fusionner les cellules.

4. Le mélange formé par les 2 types de cellules non fusionnées et les nouvelles cellules hybrides est placé sur un milieu de culture sélectif contenant du HAT, un mélange d'hypoxanthine, d'aminoptérine et de thymidine. L'aminoptérine contenue dans le HAT est une toxine puissante qui bloque l'une des voies métaboliques. La cellule peut contourner ce blocage si elle est en présence des métabolites intermédiaires que sont l'hypoxanthine et la thymidine. Les cellules de la rate croissent sur le HAT parce qu'elles peuvent utiliser cette voie métabolique de rechange, mais les cellules myélomateuses ont une déficience (HGPRT- : Hypoxanthine-Guanine-Phosphoribosyl transférase) qui les en empêche et elles finissent donc par mourir. Les cellules de la rate meurent naturellement au bout d'1 à 2 semaines de culture, mais les cellules fusionnées survivent parce qu'elles ont acquis à la fois l'immortalité des cellules myélomateuses et la voie métabolique de rechange des cellules de la rate. Certaines cellules fusionnées héritent également de la capacité de production d'anticorps des cellules de la rate.

6. Les hybridomes ainsi sélectionnés sont souvent clonés 2 ou 3 fois in

vitro pour assurer la production de cultures d'hybridomes véritablement

monoclonaux dont les anticorps ont une spécificité unique.

Pour plus de détails voir l'animation suivante : cliquez ici

II

- 3 - 3 - Applications et utilisations des anticorps monoclonaux :

- Fondamentales :

La production d’anticorps monoclonaux a permis des études fines de structure

d'Ig pures. Définir l’aspect d’une

fonction, déterminer une carte épitopique, ou encore de rechercher des épitopes

non déterminés sur une protéine.

- Diagnostiques :

en tant que sondes moléculaires : identification (type cellulaire, pathogènes,

molécules), analyses quantitatives (ELISA), localisation (tissus) aussi bien

dans le domaine humain que vétérinaire.

- Agro-alimentaires :

recherche d’éléments néfastes pour la santé dans le domaine alimentaire ou

encore l’intervention dans la sélection de semences dans le domaine agricole.

- Thérapeutiques

en tant que vecteur spécifique de toxines ou de drogue anti-cancéreuses, dans la

prévention de rejet de greffe, traitement des maladies auto-immunes.

Autre Ac monoclonal humanisé utilisé

en clinique :

Omalizumab (xolair®) qui est une IgG1

dirigée contre l’IgE humaine, utilisée dans le traitement de l’allergie (prévient

l’interaction des IgE avec les récepteurs FcεR1).

- Dans

le cas d’anticorps chimère, les régions constantes des chaînes lourdes et

légères des Ig murines sont remplacées par des régions constantes humaines.

- Dans

le cas d’anticorps humanisés, les régions hypervariables d’une Ig humaines sont

remplacées par celles d’origine murine.

Post-test

Voir CV